卢佳伦丨福州这一胎薄似纸的瓷器,经他之手“复活”了

2022-12-18 | 2105福州有一种瓷器,胎薄似纸,曾漂洋过海到日本,成为备受追捧的茶道重器,日本人称之为“唐物茶入”,仅供日本皇室贵族使用。在中国,它被称为薄胎酱釉器。令人惋惜的是,薄胎酱釉器的制作技艺在福州一度失传。

东南卫视“海洋季风”通栏节目带《向往的大海》,带你认识将失传的薄胎酱釉器烧制技艺“复活”的福州陶艺名家卢佳伦。

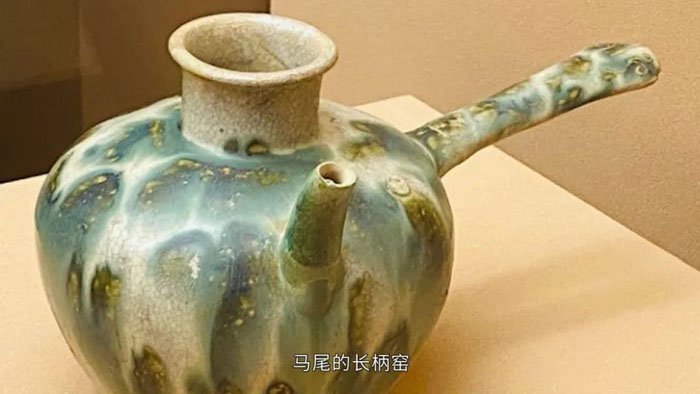

翻开历史,福建陶瓷业十分辉煌,仅福州一地就窑口众多:唐代怀安窑、马尾长柄窑、连江浦口窑、闽清义窑、福清东张窑……然而,随着大工业时代到来,许多传统制陶工艺渐渐消声。

卢佳伦,福州市陶瓷艺术研究会会长。他是福州陶瓷文化的研究者,也是当代陶瓷技艺的传承人。他毕业于景德镇陶瓷大学,大学期间学习陶瓷设计,一心从事着陶瓷文化研究和制作工作。

在黄石村古窑址的山脚下,卢佳伦建起了自己的工作室,潜心研究陶瓷文化和制作工艺。

他对薄胎酱釉器这一代表着宋代福州陶瓷史上高水准的工艺品入了迷。这种“蛋壳陶”,薄如纸、声如磬,其温和古朴的釉色,在他看来气韵非凡。

虽然科技不比现代,但古人在诸多手工艺的造诣上是登峰造极,现代人想要复原古代制陶技术,并不容易。

卢佳伦对薄胎酱釉器进行了极尽仔细的研究。他从史料中得知,薄胎酱釉器烧制地之一是位于福州西郊的洪塘窑。

古代所有的窑口一般都是依山傍水,洪塘窑也不例外。它地处闽江下游,白龙江与乌龙江交界之处。沉淀亿万年的沉积土制作出来的瓷器,与以往的其他瓷器有很大区别。

卢佳伦认为,想要复烧历史上的薄胎酱釉器,就要充分还原制作材料。他不光提取了富含腐殖质的沉积泥,还按照合理的配比掺入耐高温的矿物质,通过多年的陈腐,完成从生泥做到熟泥的练泥过程。

复烧古代瓷器不仅是一门技术,更是对匠人心性的磨炼。从拉坯到成型,需要七、八个小时之久,结果却是十成九败。

卢佳伦也不知道失败了多少次,十年苦炼,他最终烧制出了不到0.3毫米厚(相当于两三张A4纸厚)的薄胎酱釉器。2017年,薄胎酱釉器被列入福建省非物质文化遗产保护项目。

除了研究非物质文化遗产技艺,卢佳伦还在福建师范大学等省内高校任教。让古老技艺走进青春校园,让传统艺术焕发当代光辉,是卢佳伦作为陶瓷文化技艺传承者的使命与梦想。

一盏陶器,一程丝路;一世匠心,一份坚守。

古时,福建智慧的先民用无与伦比的华美器皿和一艘艘远航的帆船,向世界展现遥远东方能工巧匠的技艺。如今,我们不仅能遗存的陶器与古窑遗址中望见那份历史的光辉,更能从当代陶瓷文化技艺传承者的匠人匠心中看见中华传统文化不朽的华表。

来源丨东南卫视官微

热点新闻

- 校友代表唐奇先生在景德镇陶瓷大学开学... 2025-09-16 592

- 让青春之舟扬帆起航——在景德镇陶瓷大... 2025-09-16 750

- 我校机械电子工程学院2001级自动化专业... 2025-07-28 1062

- 景德镇陶瓷大学110周年校庆公告(第三号... 2020-09-02 1090

- [年检报告]景德镇陶瓷大学教育基金会201... 2020-06-12 1090

- 【管理制度】景德镇陶瓷大学教育基金会... 2019-10-31 1090

- 【管理制度】景德镇陶瓷大学教育基金会... 2019-10-31 1090

- 【管理制度】景德镇陶瓷大学教育基金会... 2019-10-31 1090

- 【管理制度】景德镇陶瓷大学教育基金会... 2019-10-31 1090

- 【管理制度】景德镇陶瓷大学教育基金会... 2019-10-31 1090

微信二维码

微信二维码