《我与陶大》丨启梦陶院,鹤发归来终不改

2025-10-08 | 30

郭文连与学生们一起实践课

戏剧性的人生转折

1964年,江西吉安。

一个房间,两张木桌,并排摆着。桌后坐着江西师院(后为江西师范大学)和景德镇陶瓷学院(以下简称“陶院”)的两位招生老师。

当时我22岁,站在他们面前,此前我创作的油画作品《班会》入选全国美展,还未入大学,我已经小有名气。

对油画极为热爱的我,当时非常想报考中央美术学院,无奈家境贫寒,没有前往北京的路费,我只好就近报考了省内的江西师院,但景德镇陶瓷学院的老师也希望能将我招到,就与师大的老师一同坐在了我面前。

师院老师看完我的体检报告后,为报告上的一行字犹豫了——嗅觉消失。我患有严重的鼻炎,导致鼻子闻不到气味“师院要招的是‘图音系’新生,需要学点唱歌,鼻子有问题会有一定影响”。说到这,师院老师让我等一会,他上个厕所, 回来再谈。

借着这个机会,坐在旁边一直没出声的景德镇陶瓷学院招生老师吴天保说话了,“要不你报考陶瓷学院吧?学的科目多, 包含各个方面的知识,分配去向也很好,莫说嗅不到气味,就算你没有鼻子我们都要你!”

下定决心一定要考上学校的我为了万无一失,当即决定更改志愿,填报景德镇陶瓷学院。

从步入陶院学门,我的一生都奉献给了让我始终兴致盎然矢志不渝的陶瓷艺术事业。

郭文连农村考察

追忆大学一路芳华

1964年11月,因为参加全国美展的事,我晚了两个月到校,人没到,名先至,陶院美术系都听说了我这个进了全国美展的“名人”。知道我酷爱油画,时任景德镇陶瓷学院美术系主任的丁干就劝诫我,虽然油画画得好,但是现在就要把专业思想转到陶瓷上了。为了这一句话,我就真的把兴趣与热爱转移到陶瓷艺术上,几十年如一日地钻研画艺。

我所在的美术系设计专业一共有四个班,我的班只招收了14名学生,在学校里老师怎么说我就怎么做,秉性质朴,思想单纯,完全没有任何私心杂念。记得有一次,班主任蔡赛玉让同学们放下思想包袱,把内心深处的话说出来。我也没多想,就把对一些事情的看法说了出来,甚至连同学哪里做得不好,某某有什么缺点,都毫无顾忌地当着全班同学的面说了出来。把全班除我以外的13个人无一例外地通通说了一遍,一时间气氛有些尴尬。这是我完全没有预想到的,在我看来这些话是出于善意的肺腑之言,希望同学能改进变得更好,但在同学眼里,却成为揭人短处,令人不悦。当时班里唯一的女同学舒惠娟对我的这次“直言”印象颇深,“他并不了解我,所以有误解我是很生气的。但我又是很大度的,能够包容他的耿直和坦率。也许正是她的包容与对彼此的认可,成就了二人的一世情缘。

从1964年入学,到1968年毕业,四年大学因为“文革只上了三个学期的课,其它时间都是自己钻研、从事瓷画创作。1966年,我在南昌参加江西省历史画创作组,创作了油画《龙源口大捷》和《沙田会议》等历史画,陈列在江西省展览馆和井冈山历史博物馆。

求学期间,我的学习成绩在班上一直名列前茅。还与李振球、舒惠娟二人志趣相投,虽然停课,但我们都没有荒废学业“三人战队”每天在一起,经常结伴到景德镇观音阁、黄泥头、杨梅亭等地捡拾古瓷片,“一去就是一整天,带上馒头和咸萝卜,看到那些古瓷片就很开心,完全不觉得累。”晚上,我还要临摹绘画,刻苦用功,嗜画如命,一日不画,难过一日不食。即便是非常时期,也丝毫没有懈怠。

我的同学舒惠娟(现在我的夫人),是班上唯一的女生,喜欢运动,但身体瘦弱,大家都很照顾她,但她也是个要强的姑娘,学习和劳动都不甘落后。因为是困难时期,生活费只有15块钱,她还获得了11块5的一等助学金。那时生活跟现在陶大不能比,但还是很快乐!

舒惠娟,也是 1964 年考入景德镇陶瓷学院,感觉既新鲜又好奇。她觉得陶院跟她中学时期的铅山一中差不多大,周围还是泥石土路,校园两边都是农田。舒惠娟活泼聪颖,喜欢文体活动,参加了学校宣传队,还是校篮球、排球、乒乓球队里有名次的种子选手。她经常带着我一起打球,起初我不太会打,老是要她打到我手上,否则就不高兴,说“怎么打到那边去了?!”舒惠娟也不在意,陪着我练,渐渐地,我的技术越来越好。舒惠娟会及时鼓励我:“现在你打乒乓球都胜过我了,发现你只要用心钻进去,什么都能做得最好。”听到这话,对面的我眯着眼睛笑着说:“没有没有……”,低调却隐藏不住内心的甜蜜与快乐。

舒惠娟是活泼的爱玩爱闹的娱乐分子,而我是一个刻板喜欢钻古瓷堆的老学究,我们俩人同甘共苦,彼此尊重包容,相处几十年下来仍恩爱如初,舒惠娟既是我亲密无间的伴侣,也是我生活上的知已、工作上的伙伴。

郭文连在外地写生

初心不改择优取才

1977年,十年“文革”终于结束,景德镇陶瓷学院开始恢复一度中断的高考招生,在宇宙瓷厂工作多年的我得到学校的高度认可,重返母校执起教鞭。

作为重启高考的第一年,陶院对招生非常重视,当年7月,我作为招考老师,代表景德镇陶瓷学院来到福建福州招生。福建省高招办的负责人带我去看考卷,从第一志愿填报陶院的学生中只挑出了一个名叫林容穗(音)的学生。接着看第二志愿,柯和根入选。因为有三个名额,目前还差一个,我就要求看看没能入取的考生试卷,这一看,发现了一个全省素描第一的人才——江曼玲。当我确定就要她时,当地高招办负责人却不同意,理由是此人家庭成分比较差,不能录取。虽然我再三争取,对方仍不肯松口,我就请求召开当地招生委员会扩大会,我列席,希望尽一切可能说服高招办。

就在我即将回景的当天上午,福州高招办才同意召开扩大会,会上70%的人都反对录取江曼玲,我却有理有据的提出四点理由:素描全省第一,择优入取;家庭成分她无法选择,但她自己表现非常好,获得单位认可,担任农场团支部书记,并参加高考;现在她处在一个十字路口,如果我们帮助她,拉她一把,她就到了无产阶级这边,但如果推她一把,她就到了资产阶级那边,我们该怎么做?最后,陶院到福建招生是为福建培养人才,将来还要回来为福建的贡献力量的,必须挑选最好的。

高招办人员听完我一席话,也没有什么再反驳的,答应考虑一下。

回到景德镇后,我将录取江曼玲的事向当时主管教学的副院长胡怀陵说明情况,“宁缺毋滥,你做得非常对,我支持你。” 有了胡院长的支持,我就放心了,毕竟他此举是担了风险的。

几天后,福建来电报,同意录取。

我用行动证明了,景德镇陶瓷学院的择优录取的招生原则,此后的“新三届”学生聚集了“文革”十年被耽误的人才,这个特殊的群体,以平均不足5%的超低录取率成为中国当代史上难以复制的一代。毕业30年后的今天,陶院“新三届”学生中很多人成长为中国美术界、陶瓷企业界的领军人物和精英分子。

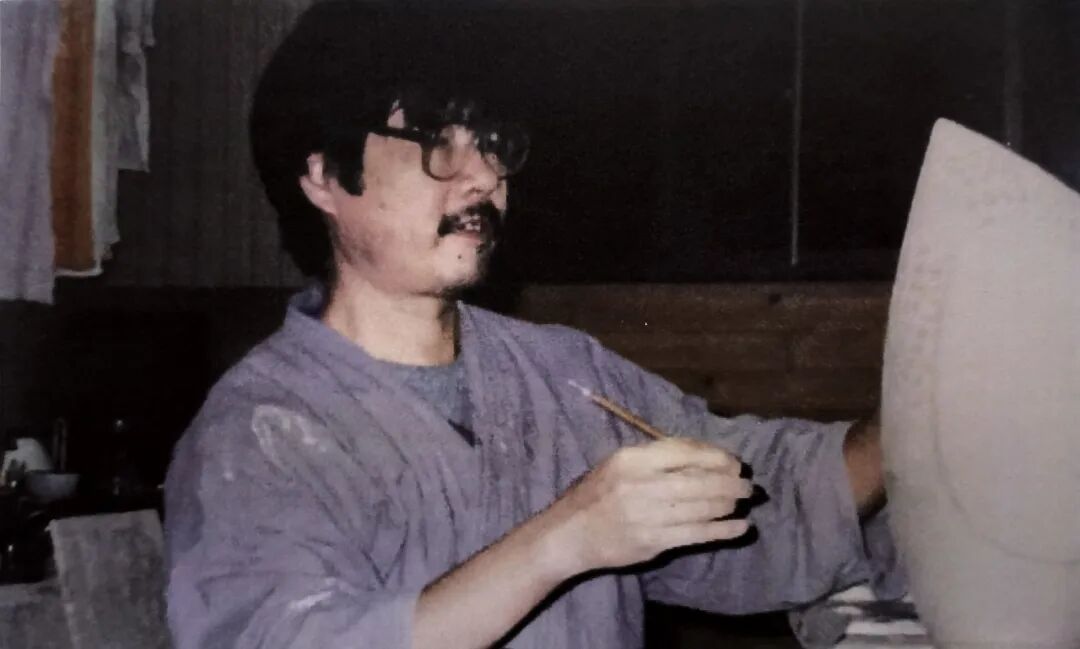

郭文连在陶大工作室

春华秋实师者无言

景德镇陶瓷学院,这是我陶瓷艺术之梦起航的地方,这里收藏了我的青春记忆,记载了我点滴的成长,见证了我从一名学生到教授,最后成为一位陶瓷艺术家的人生之路。

历经社会环境和意识形态的种种更迭变化,陶瓷艺术也开始以更加丰富多元的样式出现,数十年积淀,我的创作更注重时代性和个人特色。随着国家发展,社会进步,景德镇陶瓷学院也在不断发展,岁月流逝,青春不再,在陶院的三尺上,我不改对教育与艺术的认真与执着,传道授业解惑,把自己对陶瓷艺术的不懈追求与突破创新传给我的学生们。岁月流转,四季轮回,无数光阴洒落在这片土地;谆谆教导,诲人不倦,二十五季的春秋悠然于三尺讲台。我从一名普通教师到教授、系主任,见证了中国陶瓷教育在特定历史时期的嬗变和传承。

百年薪火,“景德镇陶瓷学院”更名为“景德镇陶瓷大学”一字之差,当中多少光阴故事。这些与之共同走过 56年的老校友早已跟她产生深厚的感情,一脉相承,陶院情结融入血液,无法割舍。

热点新闻

- 母校新闻丨我校召开校友工作会议 2025-10-12 22

- 母校新闻丨2026年研考时间,定了! 2025-10-12 24

- 【邀请函】|| 江西省高校2026届毕业生景... 2025-10-08 25

- 校友陈彪入选全国十大“希望工程·强国... 2025-10-08 25

- 诚邀加入|全国陶瓷传承与创新行业产教... 2025-10-12 26

- 母校新闻丨“新时代青年美术人才培养项... 2025-10-12 26

- 第一单位!Nature子刊! 2025-10-08 26

- 江西省2026届高校毕业生生源信息汇编 2025-10-12 27

- 母校新闻丨陶大115周年专栏 | 校友刘妍... 2025-10-31 28

- 校友返校丨陶瓷工程75(2)班校友返校,... 2025-10-31 28

微信二维码

微信二维码